|

|

|

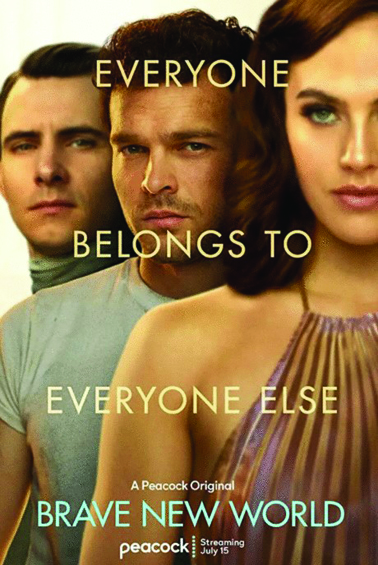

文以载道 反乌托邦的社会哲学 ——观《美丽新世界》有感

看了由小说改编的美剧《美丽新世界》,依循原著的设定,故事里的社会科技发达,从胚胎期就确定了人生来的等级,分为五类人:阿尔法,社会最高等级,负责管理任务;贝塔,第二等级,也就是技术工程师级别,但也有人认为是阿尔法的取悦者阶级;伽马,第三等级,平民,服装设计师、导游、营养师这类的;得塔、艾普希隆,第四、五等级,从事体力劳动的工人等,悲惨如现代社会的奴隶了。 剧中最早设计这一体系的科学家牺牲了肉身存在,以意识管理着中心机器,十个人中仅余一人协调着人类社会与整个管理系统。剩下的那位女科学家,算是次于理性、技术力量的中间存在,但不是对抗性的、完全感性的存在,这一对立角色由野人承担,他有感情、有明显的非理性冲动(暴力、愤怒等)。而新世界里经过改造的人,他们疲软而无力,单调且乏味地在属于自己社会身份的工作岗位上,只能靠被人为设计出来的景观来释放自己似乎还存在的人性——情欲。尽管后半程剧情的发展由于男主的优柔寡断而让人令人大失所望,但这个故事本身的设定,还是足以引发很多思考的。 单单就从各个等级各司其职这一点来说,这样的分为五个等级的社会阶级分化状态,看似是由每个人从事的工作——也即社会分工决定的。但仍然存有一个先有鸡还是先有蛋的问题——我们怎么确定社会的分工?这一秩序的底层逻辑是什么?是什么决定了一个人该做什么样的工作?在我看来,应该是人性中的理性力量的发展,造成了一部分人优胜于一部分人、并且奴役之的最初步局面,随后再由代际之间的遗传和继承,最后形成了坚不可摧的社会阶级。 诺奇克在《无政府、国家和乌托邦》中,他从抽象的国家发展历程来分析,以一部分人开展了对流氓的管制工作,渐渐形成了国家。而在这里,我们也可以设想这么一个史前史的社会,由于体力、智力的天然不平等,造成了一部分人优于一部分人,但仅仅优于还不够,还需要利用这种优势——得先有迈出“占有”这一步的一部分人,他们把一些东西,比如一块肥沃的土地,占为己有,其他人若想获得则必须交换,以他们自己身上的东西,比如一开始就天然为其所有的体力。为了获得这块土地上生产的粮食人们必须付出体力在这里劳作,再按比例抽取其中一部分来维持生存。但这占有与被占有的关系必须以更基础的条件确立,比如有些人生来就比其他人更具有体力上的优势,没有人能打得过他,所以他是占山为王的狮子,其他人只得顺从他。但是,作为人王,他必先有占有欲,这种私有化的动机才会是第一驱动力。更深一步挖掘,可能他更有头脑,会设计和安排其他事物的秩序,而恰好有了这种占优势的体力条件,使得别人必须听从他。那么这样一来,就是说,从根基上讲,这种社会分工上的秩序本来就是被偶然决定的。但偶然性的聚集形成了一定的趋势,从而导致了事情发生。 回到美丽新世界,从这个系统的设定原则出发,这个美丽新世界被设计出来是为了实现所谓的“自由”,但建基于不平等。因为每个人的才能有不同,每个人应该去从事他擅长的工作。比如在现实世界里,传统社会中木匠的儿子出身手工世家,就该靠手艺挣钱。包括现在在印度保留的种姓制度也严格地将阶层区分开。但如果从马克思的观点出发,木匠的儿子无法选择他是否出身于木匠世家。在《法哲学批判导言》中,他批评了所谓贵族的基因也是偶然性决定的。而随机的分配一开始就必然不平等。不平等的背后,在他们出身之前世界就已经固定化地形成了这样的社会分工的不平等性质。他们只不过是出身落在了那片土壤上的种子。 在美丽新世界,为了掩盖这一矛盾事实、维持社会等级秩序的稳固性,系统毁灭了人的价值信仰、情绪、爱之类的和人生意义有关的信念——通过服用“嗦麻”这种药物。在药剂作用下的想象中,人人都得尝所愿,每个人都热爱他们自己的工作。这也是科幻作品传达的一种隐喻:现实中的大众也在摄入精神鸦片,成了没有自主思想、容易被操纵的人。他们生来就是走着一条决定论的道路,丝毫没有改变事实的可能。但他们从根本上也没有觉察出事实。 就像种子一样,什么样的土壤适应什么样的种子,种子们被安插到适合自己的盆土中被栽培成理想的样子,从事理想中应该去从事的工作,以维持整个体系的正常运行。但在种子被栽种以前,它所适合的土壤是如何得到选择的?偶然性。在马克思主义里关于世界起源的学说已经在阿尔都塞晚期偶然相遇的唯物主义正本清源的努力中得到确立了。从伊壁鸠鲁处开始,原子的偶然偏斜导致其离开了原有的垂直下落的轨道,发生了“转弯”。由“转弯”开始,改变了原子坠落时原有的简单的线性关系,再在这个基础上构成了更多。这里是哲学家们的抽象思考,在理论的真空中,原子发生了偏斜。(我认为在物理学领域应该也可以找到相对应的佐证。) 因此,是原子偏斜的偶然性造成的私有制从而导致了阶级分化,那么从马克思对资本主义社会的批判以来就一直确立了这一点。资产阶级法律确保个人财产的私有,从而致使人和人之间孤立冷漠,富者对穷者的痛苦视而不见。并且个人的财产——资本具有马太效应般得到积累和增殖,并通过生物遗传给了下一代。确实会造成穷者越穷富者越富的局面。 如果是支持因社会分工而导致阶级分化立场的人,我想他们则是忽略了原初财富积累带来的社会分工。 虽然原子的偶然偏斜是没有道德善恶之分的,但很多人还是会认为资本主义万恶之源就是原子偶然偏斜造成的私有制。就像巴黎公社一样,从形式上取消私有制,主张财产公有,那是一个怎样的社会?我想巴黎公社的结局就已经证明了这一点,这是人类本性无法摆脱的劣根,推翻私有制,财产共有,但反过来还是被分工到他头上的那部分财产管理者进行有私心的分配。“管理”或称“打理”,总是要维持良好的运行,收支平衡甚至增长,它符合抽象的价值运动形式,并随着时间的历史的变迁而不断升级,原有的理性得到很好地保存。正如索恩·特雷尔所说的,知识的抽象综合总在社会历史条件下发生。历史过程中,知识(这种社会分工体系的抽象化,也是知识)越发独立于人存在,人又成了中介了,而肉身性的存在总是很快地消亡…… 这一点就像剧中的十位科学家里的九位一样,他们的肉身生命已经结束,但代表理性的意识仍游离于庞大的系统之中,与存在者——人做着对抗。阶级分化的事实不被意识到,则不存在,而构成人性中最真实部分的痛苦用药物则可以消除,他们获得的快乐也是非人性的,不是幸福。而在一个充满痛苦和不幸的人间常态中,幸运的是窥见这一事实的人群,他们窥见事实,他们寻求改变,原子的偶然性偏斜,以及资源和力量的整合在他们的努力下发生,新的世界又生成出来了。 (哲学与社会发展学院 余冰妤) |