|

|

|

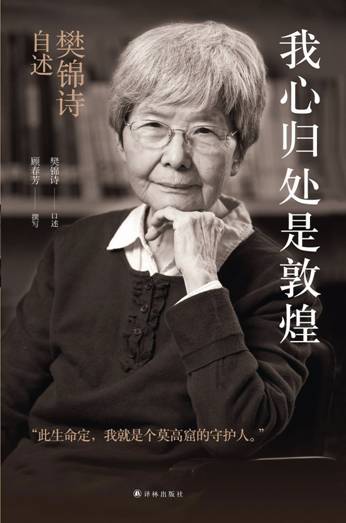

敦煌若定远 ——读《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》有感

我有一首很喜欢的歌曲,名为《敦煌若定远》,“朔风吹雪,横渡祁连;残冰生为河,月照揽群山”、“云跃飞天,足尖踏莲,妙音管弦,窟中重现”……关于敦煌,最早《山海经》中讲:“三危之山,三青鸟居之。是山也,广员百里。”如果人生一定要去几个地方,那么敦煌一定在旅行清单上,去看玉门关的春风不度,看曾经的盛唐气象,看千年一梦的莫高窟,来一场穿越时空的对话。 习近平总书记指出:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。保护文物功在当代,利在千秋。”在敦煌莫高窟的文物保护与文物利用事业中,一代又一代“莫高人”将自己的一生奉献在了这片大漠上,樊锦诗便是其中一位。 樊锦诗,一个成长在上海书香世家、自小就见识过十里洋场的江南闺秀,同时也是风华正茂、前途无限的北大高材生,机缘巧合之下留在了敦煌莫高窟工作,彼时的她没想到自己一去就是五十多年。年轻时候的樊锦诗对人生懵懵懂懂,对考古的认知就是能够饱读诗书,还能游遍名山大川,觉得这是天底下最有意思的事。她理想中的敦煌文物研究所应该是一个充满艺术气息的世外桃源,在里面工作的前辈常书鸿和段文杰也应当是是风度翩翩的艺术家,但实际上完全不是自己想象中的样子,那时候莫高窟几乎是废墟,洞外是飞沙走石、黄沙漫天,没有电,没有自来水,没有交通工具,信息也特别闭塞(除了李广杏很便宜)。 毕业实习结束后,樊锦诗被分配到了敦煌莫高窟工作,她的父亲知道消息后担心她羸弱的身体无法适应大漠戈壁的恶劣环境,就给北大写了封信恳请不要派她去这么艰苦的地方工作,但她当时有着发自真心的奉献国家和人民的思想。“国家需要我们到什么地方去,我们就到什么地方”,就这样她扣下了这封信,从繁华的都市流落到西北的荒漠,并在大沙漠扎了根。 樊锦诗也坦言道,在为敦煌莫高窟献身的这几十年里,自己有几次差点离开敦煌。当父亲骤然离世,她处理完后事以后回到敦煌,只剩下一无所有、漂泊无依的痛苦与迷茫。“每到心情烦闷的时候,我就一个人向莫高窟九层楼的方向走去。在茫茫的戈壁上,在九层楼窟檐的铃铎声中,远望三危山,天地间好像就我一个人”。除此之外,还不得不与丈夫长期分隔两地,也无暇照顾孩子与家庭。 面对事业与爱情、困境与坚守的两难抉择,樊锦诗想到了为敦煌家庭离散的常书鸿先生和段文杰先生,以及“一生只做考古一件事”的苏秉琦先生和踏踏实实做学问授业老师宿白先生,如今同样的命运也落在她的身上。她舍不下这几百个洞窟,舍不下衣袂飘举、光影交错的壁画,最终和无数前辈一样选择在荒漠之地继续走下去。后来,她逐渐应了敦煌的生活,日复一日看朝阳洒在菩萨的微笑上,经历洞窟前白杨树叶子的生长与凋落,最终对敦煌产生了割舍不断的感情,安下心来。“此生命定,我就是个莫高窟的守护人”! 2020年,中央广播电视总台“感动中国2019年度人物”栏目写给樊锦诗的颁奖词道:“舍半生,给茫茫大漠。从未名湖到莫高窟,守住前辈的火,开辟明天的路。半个世纪的风沙,不是谁都经得起吹打。一腔爱,一洞画,一场文化苦旅,从青春到白发。心归处,是敦煌”。短短几句话,道尽了樊锦诗的一生。2023年5月4日,恰逢北京大学125周年校庆,樊锦诗重回北大,将自己多项奖项的奖金及多年积蓄共计1000万元捐出,捐赠仪式上,樊锦诗说:“做人不能只为自己打算一定要使所得奖金用在有益于社会发展的事业上”,

像许多年前一样,她再一次坚定地选择了为敦煌事业奉献自己。 樊锦诗说:衰老和死亡是自然的规律。其实真正让人感到悲哀的是人生有许多遗憾无法弥补,真正让人感到恐惧的是不知心归何处。死亡会使我们无可奈何地告别生命中那些有价值的事物,使我们放下那些饶有趣味和意义的事业,使我们再也没有机会重新来过,所有你所喜欢的、不喜欢的,留恋的或者厌弃的全部都将离去。一旦心有归处,便可心无旁骛接受命运的考验,解决世人看起来艰难的问题,脚步也可到达一切人迹罕至的地方。读《我心归处是敦煌》,不仅能了解到敦煌学研究的筚路蓝缕以及莫高窟数字敦煌背后的故事,还能以樊锦诗事业与爱情、困境与坚守的艰难抉择给新时代在迷茫中徘徊的年轻人以人生启迪。一个人做点事情并不难,难的是一辈子做成一件事。 敦煌何其远,孤旅敢为先。西行不曾倦,一信动经年。希望每个年轻人都能找到自己的敦煌。 (土建与水利学院 行信宇) |