|

|

|

特藏红色文献(四) 为弘扬革命传统、传播革命文化,图书馆宣传与阅读推广中心开展“弘扬革命文化、传承红色基因”的主题文献线上推介活动。 本期为大家带来1931-1945年间的红色文献推介,让我们通过特藏文献回顾那段历史,铭记国殇,砥砺前行!

1.《生死场》 作者:萧红(1911年6月1日-1942年1月22日),中国近现代女作家,被誉为二十世纪“三十年代的文学洛神”。乳名荣华,本名张秀环,后改名为张廼莹(一说为:张迺莹)。笔名萧红、悄吟、玲玲、田娣等。1911年,出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区一个地主家庭。幼年丧母。1932年,结识萧军。1933年,以悄吟为笔名发表第一篇小说《弃儿》。1935年,在鲁迅的支持下,发表成名作《生死场》。 出版时间:1935年由哈尔滨鲁迅文化出版社出版。 简介:这部作品描写了沦陷前后农村近乎原始的生存状态,既揭露日伪统治下社会的黑暗,又大胆反映了人民的诉求,其中,“我不当亡国奴,生是中国人,死是中国鬼。”更是呼喊出了亿万中国人民的心声。

2.《总退却》 作者:葛琴,女。江苏宜兴人。中共党员。曾入上海大学学习,1926年后从事中共地下工作,任上海中央局宣传部内部交通员,抗战时期历任《青年文艺》《东南战线》《力报》《大刚报》副刊编辑,南方局文委委员,《小说月报》编委。1949年后历任中央电影局编剧,北京电影制片厂副厂长。 出版时间:最早于1935年8月由上海容光书局出版。 简介:这部短篇小说集写的是抗战中的士兵的转变及退却时的愤懑和失望。葛琴亲自参加过“一二八”上海抗战,和十九路军受伤的战士有比较多的接触,对那些战士的同情与感怀;对见死不救、卖国殃民的卖国贼种种罪行的憎恶和仇恨充满胸膛。小说比较真实地反映了上海军民在1932年1到3月“淞沪抗战”中的英勇表现,鲁迅也为之作序,盛赞其是“这一时代的出产品”。

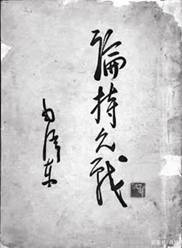

3.《论持久战》 作者:毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日),字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任。湖南湘潭人。伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。他对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。 出版时间:《论持久战》是毛泽东于1938年5月26日至6月3日在延安抗日战争研究会上的演讲稿,是关于中国抗日战争方针的军事政治著作,1938年7月首次出版。 简介:毛泽东在总结抗日战争初期经验的基础上,针对中国国民党内部分人的“中国必亡论”和“中国速胜论”,以及中国共产党内部分人轻视游击战的倾向,系统地阐述了中国实行持久战以获得对日作战胜利的战略。《论持久战》科学地论证了抗战的发展规律,阐明了争取抗战胜利的道路,批判了对抗战的各种错误认识,从思想上武装了全党全军和人民群众,坚定了中国人民争取抗战胜利的信心,是指导全国抗战的理论纲领。 |